La liturgie ressource et repère ? L’expérience du diocèse de Saint-Claude

Dans le cadre des Journées nationales 2025 de la PLS, Monseigneur Garin, évêque du diocèse de Saint Claude (39), a nourri la réflexion des participants en présentant une analyse théologique du rapport entre liturgie et évangélisation à partir de la situation de l’Église dans le Jura.

Dans le cadre des Journées nationales 2025 de la PLS, Monseigneur Garin, évêque du diocèse de Saint Claude (39), a nourri la réflexion des participants en présentant une analyse théologique du rapport entre liturgie et évangélisation à partir de la situation de l’Église dans le Jura.

Comment la liturgie est-elle ressource et repères pour le diocèse de Saint-Claude ? Je vous propose d’articuler ma réflexion sur 3 points :

- Redécouvrir la place de l’Église-Mère, sacrement du salut.

- Le « mandat missionnaire » : une Église qui engendre des disciples

- Une réflexion à partir des deux points précédents, invitant à un « changement de paradigme pastoral ».

I Redécouvrir la place de l’Église-Mère, sacrement du salut

Je vous propose de repartir de l’exhortation apostolique post-synodale Evangelii Nuntiandi, dans laquelle Paul VI répond à la question « Qu’est-ce qu’évangéliser ? ». A partir de la synthèse des débats synodaux dont Karol Wojtyla s’était fait l’écho comme rapporteur général, Paul VI, définit l’acte d’évangéliser par un processus dynamique et progressif. Le n°24 est un résumé du chapitre 2 (qu’il faudrait pouvoir lire en entier).

« L’évangélisation, avons-nous dit, est une démarche complexe, aux éléments variés : renouveau de l’humanité, témoignage, annonce explicite, adhésion du cœur, entrée dans la communauté, accueil des signes, initiative d’apostolat. Ces éléments peuvent apparaître contrastants, voire exclusifs. Ils sont en réalité complémentaires et mutuellement enrichissants. Il faut toujours envisager chacun d’eux dans son intégration aux autres. La valeur du récent Synode a été de nous avoir constamment invités à composer ces éléments, plutôt qu’à les opposer entre eux, pour avoir la pleine compréhension de l’activité évangélisatrice de l’Église. » (EN 24).

Dans cette énumération que constitue le processus d’évangélisation, il est important de remarquer la place de la « dimension ecclésiale ». Pour Paul VI, il est clair que l’adhésion à la foi, au Christ, se concrétise par l’adhésion à la communauté chrétienne, et cette adhésion objective, effective et j’ajouterai « affective », précède dans ce processus la réception et la célébration des sacrements :

« Une telle adhésion, qui ne peut pas demeurer abstraite et désincarnée, se révèle concrètement par une entrée palpable, visible, dans une communauté de fidèles. Ainsi donc, ceux dont la vie s’est transformée pénètrent dans une communauté qui est elle-même signe de la transformation, signe de la nouveauté de vie : c’est l’Église, sacrement visible du salut. Mais à son tour, l’entrée dans la communauté ecclésiale s’exprimera à travers beaucoup d’autres signes qui prolongent et déploient le signe de l’Église. Dans le dynamisme de l’évangélisation, celui qui accueille l’Évangile comme Parole qui sauve le traduit normalement en ces gestes sacramentels : adhésion à l’Église, accueil des sacrements qui manifestent et soutiennent cette adhésion, par la grâce qu’ils confèrent. » (EN 23)

Il y a ici, à mon sens, un premier enjeu théologique et pastoral important pour réfléchir à la mission aujourd’hui : celui de redécouvrir le lien incontournable avec l’Église-Mère, sacrement du salut, dans le processus d’évangélisation, celui de redécouvrir l’expérience communautaire comme porte d’entrée nécessaire et indispensable pour entrer sur un chemin de croissance de la foi.

II Une Église qui engendre des disciples

Déjà en 1965, dans son encyclique sur le dialogue du salut, Ecclesiam Suam, le pape Paul VI invitait l’Église à se réapproprier le « mandat missionnaire » :

« Si vraiment l’Église, comme nous le disions, a conscience de ce que le Seigneur veut qu’elle soit, il surgit en elle une singulière plénitude et un besoin d’expansion, avec la claire conscience d’une mission qui la dépasse et d’une nouvelle à répandre. C’est l’obligation d’évangéliser. C’est le mandat missionnaire. C’est le devoir d’apostolat. Une attitude de fidèle conservation ne suffit pas. » (n° 66)

Dans la traduction liturgique, ce mandat missionnaire, dans sa version matthéenne, retentit avec 4 verbes à l’impératif :

« Allez !

De toutes les nations faites des disciples :

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,

apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé.

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28,19-20).

Ici, les 4 verbes semblent équivalents. Or, il en va différemment dans la traduction du mot à mot grec :

« Allant,

Faites disciples toutes les nations,

les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,

les enseignant à garder tout ce que je vous commandais. »

Πορευθέντες

Μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη,

βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν.

Le seul impératif est ici celui de « faire-disciple » – il s’agit d’un seul verbe dans le grec –. Les actions, aller, baptiser, enseigner, apparaissent dès lors comme une modalité, un moyen au service de l’action première de l’Église : faire-disciple, « discipler » ou « discipuler » ou, autrement dit, engendrer de nouveaux disciples.

J’utilise à dessein l’expression « faire-disciples » et non « faire des disciples » pour bien insister sur « l’être disciple », c’est-à-dire sur la qualité de la relation au Christ à favoriser, et non sur la quantité de disciples à faire. (1)

Dans le mandat missionnaire, la pointe est donc mise sur le fait de « faire disciples », « sortir », « baptiser » et « enseigner » étant des actions relatives à cet impératif. C’est le 2nd enjeu théologique que je souhaite mettre en relief pour une réflexion missionnaire aujourd’hui.

III Un changement de paradigme : préparer à la vie de disciples ou préparer aux sacrements ?

À partir de ces deux remarques théologiques, nous pouvons relever quelques défis pastoraux, touchant en particulier à l’articulation entre « faire disciple » et l’action de baptiser, et plus généralement de célébrer les sacrements.

Nous héritons d’une pratique pastorale essentiellement centrée sur la « préparation aux sacrements ». Cette manière de faire structure encore l’immense majorité de nos paroisses. Sans vouloir trop caricaturer les choses, nous préparons des parents au baptême de leur enfant en 2 soirées durant laquelle nous aurons essentiellement fait connaissance et expliqué les rites. Il faut se poser la question : notre pastorale aide-t-elle les parents à grandir dans leur vie de disciples de Jésus, de parents qui ont à transmettre leur expérience de disciple à leur enfant ? Comment notre pastorale du baptême renouvelle-telle les parents dans leur « être-disciple » pour qu’ils puissent « faire disciple » leur enfant ? Un tel chemin peut-il être fait en si peu de temps ? Bien sûr que non.

Nous pouvons aussi nous poser la question pour le mariage. Alors que j’étais encore séminariste, je m’étais plongé dans la lecture d’un livre de la Commission Théologique Internationale, intitulé « problèmes doctrinaux du mariage chrétien », un livre préfacé par le cardinal Ratzinger en 1978 alors qu’il était encore archevêque de Munich. Un passage m’a à ce point marqué que j’avais fini par l’apprendre par cœur tant il exprimait à mon sens un défi auquel je serais confronté en devenant prêtre. Au chapitre 2, qui traite de la sacramentalité du mariage, Mgr Philippe Delhaye qui fut le tout premier secrétaire de la CTI, écrit ceci :

« Le fait des « baptisés non croyants » pose aujourd’hui un nouveau problème théologique et un sérieux dilemme pastoral, surtout si l’absence, voir le refus de la foi, semblent patents. »

45 ans après, nous vérifions tous la pertinence de ce propos ! Mais peut-être n’avons-nous pas suffisamment creusé le « nouveau problème théologique » ni pris la mesure du « sérieux dilemme pastoral » dont nous faisons tous l’expérience et qui, à mon avis, explique en grande partie la lassitude et le découragement que des prêtres, mais aussi des laïcs engagés dans la préparation aux sacrements, peuvent éprouver.

Nous pourrions prolonger cette relecture pastorale avec les enfants que nous catéchisons : sont-ils disciples de Jésus après leur première communion qui souvent est la dernière ?

il me semble qu’une pastorale centrée sur la demande et la préparation des sacrements tenait dans un contexte encore chrétien où le contexte familial ou relationnel offrait le minimum culturel, le « biotope » nécessaire pour que la foi puisse grandir et mûrir dans un milieu porteur. Mais aujourd’hui, nos paroisses et nos presbytères deviennent plutôt des « maisons de prestations de services » qui répondent à des demandes ponctuelles plutôt que des « écoles de la foi », des petites « Églises-Mère », des « entrailles maternelles » qui engendrent de nouveaux disciples. Notre pastorale n’encourage-t-elle pas au fond une forme de consumérisme des sacrements déconnectée d’une expérience ecclésiale authentique (le lien avec l’Eglise-Mère, sacrement du Salut) et d’un apprentissage à la vie de disciples du Christ ?

Devant cette situation, soutenus par une large réflexion théologique dont nous héritons depuis Vatican II, j’ai la conviction que nous sommes appelés non pas seulement à « une mise à jour de logiciel », mais à un véritable « reformatage », un changement de disque dur, un renouveau profond de notre approche pastorale. Il s’agit de convertir nos méthodes d’évangélisation en passant de la préparation à un rite qui marque une étape de la vie chrétienne à l’accompagnement de la croissance d’une vie de disciples du Christ, à partir de là où se trouve les personnes. Ce changement de paradigme passera à mon sens par un changement dans l’objectif et dans les modalités de notre pastorale :

– Dans l’objectif : plutôt que de préparer à la « préparation de la célébration des sacrements » où finalement la relation personnelle au Christ et à l’Église peuvent être ténues voire absentes, il s’agit de faire entrer les personnes sur « un chemin d’initiation et de conversion » s’inspirant du parcours catéchuménal. Il ne s’agit pas d’abord de « préparer aux sacrements » mais d’aider les croyants à grandir dans leur « être-disciple » du Christ dans la grâce des sacrements.

– Dans les modalités : il ne s’agirait plus de préparer aux sacrements dans le cadre de quelques réunions ponctuelles accompagnées par une « équipe de préparation », mais plutôt de proposer un chemin de croissance progressive de la vie chrétienne, adapté à la personne, qui passe par un véritable apprentissage des aspects fondamentaux de la vie chrétienne (cf. Ac 2,42 ; ce que certains appellent « les 5 essentiels », personnellement, j’en ajoute au moins 2) au sein de « fraternités » :

– En tout premier lieu, et comme porte d’entrée (cf. les points précédents), l’expérience de la fraternité, de la charité : « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils reconnaitront que vous êtes mes disciples » Jean 13-35.

– L’expérience de l’intériorité, de la prière et de la liturgie

– L’expérience du service des frères (auquel j’ajoute la sauvegarde de la maison commune)

– L’expérience de la formation (bible, catéchèse, doctrine sociale)

– L’initiation au témoignage et l’expérience de la mission

– La sanctification du dimanche

– L’écologie intégrale

– Etc.

Mettre l’accent sur ce processus de croissance du disciple, ce n’est pas relativiser les sacrements, bien au contraire :

– Promouvoir une vie chrétienne dans ses dimensions fondamentales, c’est constituer un biotope propice à faire germer la grâce des sacrements.

– Vivre notre vie chrétienne dans toute sa richesse, est aussi un fruit de la grâce sacramentelle.

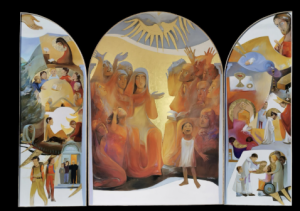

IV Le triptyque de la Pentecôte

Ce défi, le diocèse de Saint-Claude a tenté de le mettre en image en proposant un triptyque de la Pentecôte qui tente de présenter de « rééquilibrage » entre la nécessité de soigner une vie communautaire ou fraternelle (au centre), la vie sacramentelle (à droite) et la proposition d’une vie de disciple du Christ dans tous ses aspects (à gauche).

a) « L’Esprit-Saint viendra sur toi » (Lc 1,35)

Le récit de l’Annonciation ouvre l’Évangile de Saint Luc comme celui de la Pentecôte ouvre le livre des Actes. L’Annonciation est un moment décisif de l’histoire car, en Marie, le Verbe se fait chair, Dieu se fait homme. La seconde personne de la Trinité se fait l’un de nous en commençant par se faire petit embryon tissé dans le sein de sa mère. « L’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint » dit l’ange Gabriel à Joseph (Mt 1,20). Par l’Esprit-Saint, Marie reçoit en elle le Fils de Dieu, qui sera aussi son propre fils, pour qu’elle puisse le donner au monde.

b) La vie fraternelle ou communautaire « Ils furent remplis de l’Esprit-Saint » (Ac 2,4)

En ouvrant le triptyque nous contemplons la Sainte Trinité. Au sommet du volet gauche, la main du Père, à droite le Fils, et au centre, le Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait prophétisé que Jésus baptiserait « dans l’Esprit-Saint et dans le feu » (Mt 3,11). C’est dans ce feu que l’on retrouve la communauté chrétienne au jour de la Pentecôte. L’artiste n’a pas représenté les seuls apôtres, mais des hommes et des femmes de tous âges qui se laissent embraser par l’Esprit-Saint. Au centre, la Vierge Marie se tient en prière au milieu des disciples (Ac 1,14). Les visages et les mains ont des expressions différentes : chacun est unique et l’Esprit répand diversement ses dons sur la communauté rassemblée.

c) Le volet de la vie chrétienne

Le volet de gauche exprime la vie chrétienne dans ses principales dimensions. On reconnait les paysages jurassiens partant de la plaine (évoquée par le jardin), puis, en montant, un vignoble, les prairies avec quelques vaches montbéliardes, le pays des lacs et le Haut-Jura. La collégiale de Poligny et plusieurs clochers franc-comtois rappellent la présence des paroisses. En haut du volet est évoqué le thème de la prière et de la méditation de la Parole de Dieu. La façon dont est habillée la personne rappelle la présence de la vie monastique dans le diocèse. Plus bas, les différentes personnes réunies expérimentent la fraternité. La table peut évoquer une meule de comté : les fraternités paroissiales sont comme des « fruitières d’évangile » où l’on met en commun le fruit de sa méditation de la Parole de Dieu. Ce rassemblement autour des Écritures Saintes rappelle aussi l’importance de la formation dans la vie chrétienne. Différentes générations sont rassemblées. Les plus anciens se laissent toucher et émerveiller par la joie et la parole du plus jeune. En dessous, deux personnages sont agenouillés dans un geste d’humilité et de respect : l’un pour laver les pieds, l’autre pour cultiver la terre. En évoquant ainsi la place du service, en particulier des plus pauvres, et la sauvegarde de notre maison commune, nous nous rappelons, comme le dit le pape François, que tout est lié et que nous ne pouvons pas séparer « le cri de la terre et le cri des pauvres ». Enfin, en bas du volet, on reconnaît la porte de la maison diocésaine : deux personnes sont envoyées en mission.

d) La vie sacramentelle

Le volet de droite représente les sept sacrements. Le baptême est mis en relation avec la célébration des funérailles puisque ce sont les signes du baptême qui sont rappelés lors des obsèques : « Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts. » (Col 2,12). Il faut revenir au tableau central pour aborder le sacrement de confirmation : « La confirmation d’aujourd’hui est votre Pentecôte pour la vie » disait le saint pape Jean-Paul II. On reconnait ensuite le sacrement de l’eucharistie. En dessous se trouvent le sacrement du mariage et le sacrement de l’ordre : un évêque (on peut admirer la cathédrale peinte sur sa mitre) célèbre l’ordination d’un séminariste sous le regard d’un diacre. Deux prêtres sont représentés, l’un pour célébrer le sacrement du pardon, l’autre le sacrement des malades. Le baptême et mis en relation avec la célébration des funérailles puisque ce sont les signes du baptême qui sont rappelés lors des obsèques : « Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts. » (Col 2,12). Il faut revenir au tableau central pour aborder le sacrement de confirmation : « La confirmation d’aujourd’hui est votre Pentecôte pour la vie » disait le saint pape Jean-Paul II. On reconnait ensuite le sacrement de l’eucharistie. En dessous se trouvent le sacrement du mariage et le sacrement de l’ordre : un évêque (on peut admirer la cathédrale peinte sur sa mitre) célèbre l’ordination d’un séminariste sous le regard d’un diacre. Deux prêtres sont représentés, l’un pour célébrer le sacrement du pardon, l’autre le sacrement des malades.

Intervention Mgr Jean-Luc Garin aux Journées nationales de la PLS, CEF – mercredi 9 avril 2025